——不能忘却的那些人,那些事

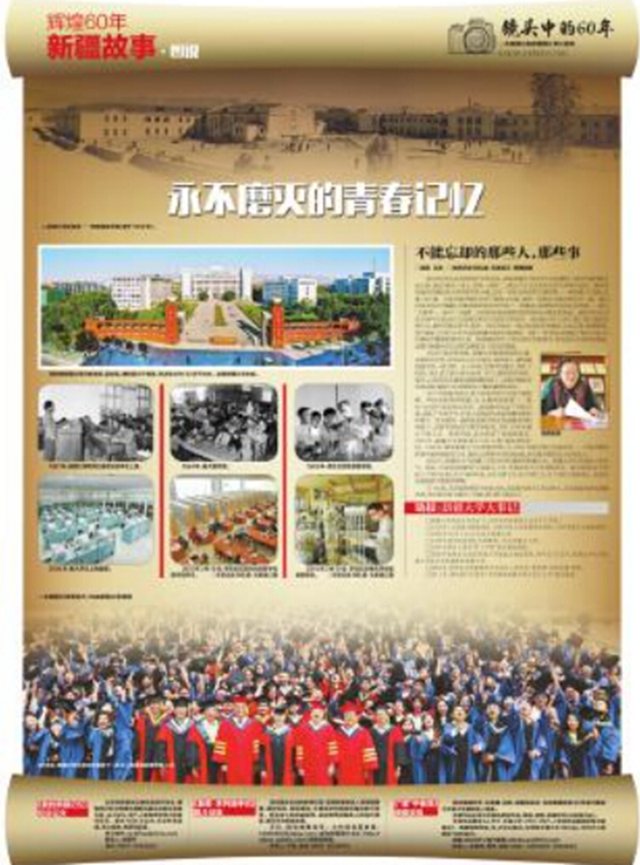

我1964年从北京师范大学毕业后,来到新疆大学担任中文系教师,当时学校的路全是土路,真是“晴天一身土,雨天一身泥”,让我这个从北京来的大学生非常不适应。那时学校最高的楼就是4层的图书馆大楼,还有一些标志性的苏式建筑物——解放楼、中文楼、红楼、生化楼。大部分教师都住在单干楼和卫生楼,我和一位维吾尔族同事住在一起。我当时还在校刊当编辑,印象最深的是有同学投了一组漫画,来调侃师生的生活环境。一张叫“太极拳”,一张叫“三级跳”,分别形容宿舍楼里的照明和水房漏水的情况。虽然当时生活办公条件不是太好,但是教学和学习氛围非常浓厚。每天晚上两三点钟,教工楼上都还亮着灯光,教师们都在看书、备课。当时学校有一批比我来得早的教师,比如王堡、陈德璜等,他们都是上世纪50年代来到新疆学院的内地教师。他们一到学院,就挑起了教学大梁,担负着极为繁重的教学任务。陈德璜老师为了给民族学生教数学,甚至是从汉语拼音教起。这都为新疆大学以后的发展奠定了坚实的基础。

1964年我来的时候,新疆大学刚刚修建好红湖,这是新大历史上师生员工自力更生、艰苦奋斗、勤俭建校最大的一项工程。五十年来,红湖不仅绿化、美化了校园,而且成了新大师生休闲、学习、锻炼的好场所。现在,以前的苏式建筑也都相继拆除了,从教学楼到学生宿舍楼、教职工住宅都发生了翻天覆地的变化。

1977年恢复高考后,新大面临师资不足的严重困难。学校采取多种措施,从全疆各地调进了一批50-60年代毕业的大学生。这批教师充实了师资力量,活跃了学术空气,许多人很快成为各系的教学和科研骨干。尤其值得一提的就是数学系在张福基老师的带领下,由教学型转变为教学科研型,并在1978年建立了硕士点。改革开放,新大迎来了发展的春天。1997年,新疆大学首批进入“211工程”建设高校行列。1998年,数学系建立了应用数学博士点,2001年建立博士后流动站。一大批少数民族青年教师被派往日本、德国、法国留学并陆续返校,新大数学院的实力空前壮大。

2000年,新疆大学与新疆工学院合并组建新的新疆大学。新疆大学在内地也小有名气。现在,不仅有内地的学子来新大上学,学校还有不少外国留学生。新大现有23个学院,1个研究生院,89个本科专业,183个硕士点,55个博士点,11个博士后流动站。这在以前是想都不敢想的事啊!

几十年来,无论是始终坚守在新大的,还是曾在新大工作过的人,无论是逝去的还是健在的,他们都为新大做出了贡献,我们绝不能忘记。(徐霞口述;记者阿扎提•玉素甫江整理摄影;来源《新疆日报》2015年3月20日 A06:辉煌60年)

链接:新疆大学大事记

□新疆大学的前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校。

□1935年1月改建为新疆学院,1950年改名为新疆民族学院,1954年复名为新疆学院。

□1960年10月1日,正式成立新疆大学。

□1978年被国务院确定为新疆唯一的全国重点大学。

□1997年被列入国家“211工程”重点建设高校。

□2000年被确定为国家西部大开发重点建设高校,同年12月30日,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。

□2004年,学校成为新疆维吾尔自治区人民政府、教育部“区部共建”高校。

□2012年,学校被列为国家“中西部高校提升综合实力工作”建设高校。

责任编辑:李凤华